GRIGIO

In questo numero leggerete di Trieste e Chernobyl, di palazzi e Campi Elisi, di propaganda e patate, di balcani e architetti, cani e politici.

|

|

Benvenuti, questo è il numero centootto di MEDUSA, una newsletter a cura di Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi – in collaborazione con Not.

MEDUSA parla di cambiamenti climatici e culturali, di nuove scoperte e vecchie idee. Ogni due mercoledì.

Quello che scriviamo su MEDUSA è gratuito per tutti. Se ti piace quello che facciamo, però, si possono donare 5€ al mese. Oppure 30€ l’anno (e quindi 2,5€ al mese). Oppure si può fare un’offerta libera annuale. Chi si abbona scegliendo una di queste opzioni, riceverà ogni tanto anche dei numeri extra, racconti, post o qualche esperimento pazzo. Se siete già iscritti, potete aggiornare il vostro abbonamento qui:

Per tutto il resto, la nostra homepage è medusanewsletter.substack.com.

MEDUSA newsletter è divisa in tre parti: un articolo inedito e due rubriche – i link e i frammenti dei Cubetti, e i numeri della Cabala. Per il resto, se volete scriverci potete rispondere direttamente a questa email o segnarvi il nostro indirizzo: medusa.reply@gmail.com. Siamo anche su Instagram.

In questo numero leggerete di Trieste e Chernobyl, di palazzi e Campi Elisi, di propaganda e patate, di balcani e architetti, cani e politici.

Trieste, certo, incantevole, un gioiello, una delle città più belle d’Italia. Ma come ogni altro posto al mondo Trieste è anche piena di edifici orrendi. Ci sono interi quartieri tirati su senza alcuna coerenza, lembi di campagna umiliati dalla speculazione, palazzi brutti di una bruttezza così anonima che non può essere riscattata neanche dal fascino del brutto. Quello che sto cercando di dire è che Trieste è anche una città moderna.

La prima stanza che presi in affitto a Trieste, dieci anni fa, era in un grande appartamento che dividevo con due amici, all’ultimo piano di un palazzo costruito sulla cima del rione San Luigi. Dal centro ci si arrivava con mezz’ora di salita a piedi, il che voleva dire che tornavamo a casa sudati a prescindere dalla stagione, eravamo sudati anche nei giorni in cui tirava la bora. La ricompensa era il panorama, perché guardando fuori dalla finestra del salotto sembrava di essere in aereo, dominavamo tutta la città, e il mare e il golfo e il porto, non senza un briciolo di senso di colpa all’idea che qualcuno da sotto, girandosi indietro, potesse riconoscere tra gli altri anche il nostro orribile palazzo grigio lì in alto.

Un giorno una piccola crepa si aprì nello stucco del muro sul balcone rivelando un calcestruzzo finissimo, fatto di sabbia di mare e pieno di piccole conchiglie coniche che continuavano a sbucare dalla fessura quando grattavamo. Fingemmo che la cosa non ci preoccupasse più di tanto. Dopo qualche mese cambiammo casa.

Di palazzi costruiti male ce ne sono ovunque nel mondo. Eppure, girando in quegli anni nei quartieri periferici di Trieste, iniziai a pensare che esistesse una sorta di cattivo gusto locale, che esistesse un particolare “brutto giuliano”, che ci fosse addirittura un color grigio-cemento tipico della zona, che si esaltava forse in mezzo al verde dei pini del Carso. Un grigio che non era il grigio dei condomìni degli anni Sessanta di Roma, o il grigio della città espansa che si diffonde come una macchia di umidità attorno al centro dell’Aquila. Era una sfumatura particolare – lontana ovviamente da quella pallida delle case costruite solo a metà nel Salento o in Sicilia, o dal grigio gelido dell’intonaco delle ville padane. Mi sembrava un grigio unico, più intenso, più bituminoso, forse semplicemente più grigio. Di tutto questo, ovviamente, non ho mai avuto alcuna prova.

Qualche tempo più tardi scrissi un articolo sulla Trieste poco nota che voleva essere un racconto ironico del mio amore per quel pezzo di città lontana dalle cartoline dei palazzi di fine Ottocento che le conferiscono la sua tipica atmosfera di confine, città italiana ma balcanica e in fondo anche mitteleuropea (che comunque amavo moltissimo). Era scritto in maniera sciatta, però, e facevo confusione tra palazzi moderni che avevano un valore storico e urbanistico, e edifici semplicemente atroci, e mescolavo poi i miei interessi architettonici a una vaga infatuazione per le estetiche “alternative”, una posa che costrinse alcuni lettori triestini a, comprensibilmente, riempirmi di insulti.

Una delle cose che si dice di solito di Trieste è che in fondo non è una città italiana. Vivendo lì anche solo per qualche mese è difficile non provare la sensazione che sia in effetti un territorio straniero sospeso tra ovest e est, una lingua di terra ritagliata nella parte sbagliata dell’Adriatico, uno specchio che riflette l’Italia distorcendone leggermente l’immagine e anticipando storture e futuri alternativi.

La rivista che aveva pubblicato quel pezzo, The Towner, da qualche settimana non è più disponibile online. Nonostante tutto, scriverlo mi aveva portato a scoprire alcune cose interessanti. Asciugate e riviste, le riporto qui sotto.

*

Trieste ha una sua piccola tradizione di brutalismo che si deve al lavoro di uno studio di architettura fondato negli anni Sessanta da Carlo e Luciano Celli e Dario Tognon. Alcuni esempi noti a molti triestini sono il liceo scientifico Galileo Galilei, un gioco di cubi e parallelepipedi sovrapposti e affiancati, o il supermercato PAM di via dei Campi Elisi, che visto dalla giusta angolatura ha il vigore geometrico e la plasticità di un dipinto suprematista.

Tra le ideazioni dello studio Celli Tognon c’è però soprattutto il maestoso monolito in cemento armato del quadrilatero di Melara, un complesso simile a quelli più noti del serpentone del Corviale a Roma, o dello Zen di Palermo, nati da quell’edilizia popolare che a partire dagli anni Sessanta e fino ai primi anni Ottanta sperimentò in Italia soluzioni architettoniche e urbanistiche ispirate al razionalismo: enormi complessi abitativi autosufficienti – che oltre agli appartamenti comprendevano farmacie, alimentari, chiesette o cappelle, negozi, teatri, dopolavoro e così via – tirati su in uno slancio utopistico, inseguendo un’idea nuova di città e di abitare che non venne però quasi mai aiutata a mantenersi viva. Con la chiusura delle attività commerciali e dei luoghi ricreativi e di ritrovo, questi palazzoni sono stati spesso lasciati al loro destino di edifici-quartieri dormitorio.

Il complesso di Rozzol Melara, costruito su un terreno in pendenza, è composto da due ali a forma di a L, quella a monte alta il doppio di quella a valle. Sono due bracci lunghi e imponenti, in parte rialzati su dei piloni, che si fronteggiano a disegnare un quadrato, da cui il nome più diffuso per indicarlo, il quadrilatero, appunto, più benevolo dell’altro nome ancora in voga, Alcatraz.

Il corridoio principale delle gallerie interne è anche una strada carrabile indoor. Le pareti sono disegnate di vari colori: giallo, verde, rosso o blu, a seconda dell’ala del complesso in cui ci si ritrova. Il pavimento è quasi interamente rivestito di linoleum nero a cerchietti e le pareti di questi corridoi comuni sono scandite da grandi oblò che danno sulla corte. Le unità abitative ricordano le Unité d’Habitation di Marsiglia di Le Corbusier. Le zone interne sono collegate tra loro da ulteriori portici, atri, corridoi e ponti. L’ultima volta che ci sono stato, qualche anno fa, alcune aree del quadrilatero sembravano effettivamente abbandonate, ma Rozzol Melara dovrebbe ospitare oggi circa 2.500 abitanti. L’enorme giardino centrale, grande almeno un paio di ettari, viene spesso visitato dai cinghiali, ma d’altra parte questa grandiosa astronave è atterrata proprio in mezzo ai boschi, e al di là della strada c’è ancora la campagna.

Altre apparizioni, sempre grigie: il santuario mariano che domina Trieste dal Monte Grisa e che spunta sulla cima in alto a destra se ci si affaccia sul mare. Ha la struttura imponente di una piramide spuntata e da qualche anno, di notte, è illuminato da una croce al neon piazzata sul frontone. La facciata è composta da una rete di grandi triangoli in cemento, che si ripetono anche all’interno. Il tempio di Monte Grisa venne costruito per volontà dall’arcivescovo triestino Antonio Santin come voto alla Madonna dopo che la città era stata salvata dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Monumentale, perché doveva essere un simbolo della cristianità visibile anche oltre confine, un faro di speranza per le terre italiane ormai perse. Il progetto venne firmato dall’architetto Antonio Guacci, ma si dice che l’idea della struttura fosse proprio di Santin: la forma della chiesa dovrebbe ricordare la M di Maria, madre di Gesù. In maniera meno solenne, a Trieste lo chiamano da sempre il formaggino visto che più di tutto ricorda una fetta di emmentaler.

Lo studio Celli Tognon collaborò invece alla progettazione dell’altro grande totem grigio della città, l’ospedale di Cattinara, firmato da Luciano Semerani e Gigetta Tamaro. Anche qui il complesso è costruito da due palazzoni a L, più austeri, più canonici e più alti di quelli di Rozzol Melara e che, invece di chiudersi in un quadrato, formano una sorta di W. Accanto a queste due “torri di degenza” si innalza un’ inquietante ciminiera cilindrica, grigia pure quella, alta quanto i due edifici e forse qualche metro in più. Anche Cattinara è generalmente poco apprezzato dai triestini, sebbene gli venga riconosciuto il merito di essere un punto di riferimento facilmente rintracciabile, difficile da perdere di vista per quanto è grosso e grigio e possente: quantomeno una caratteristica utile, per un ospedale.

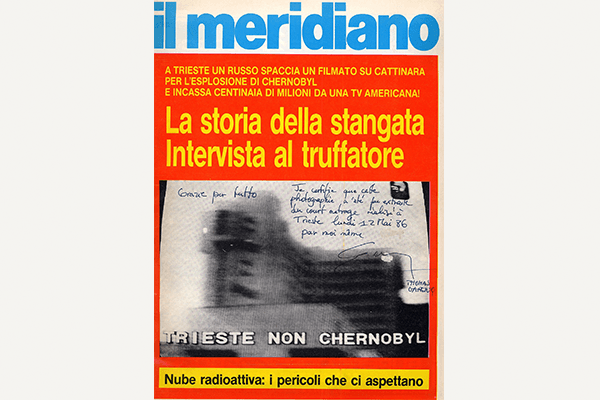

Molti triestini ricordano ancora una storia legata a Cattinara: il 26 aprile 1986, sabato notte, esplode il reattore n. 4 della centrale di Chernobyl, nell’allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina. Le autorità diffondono la notizia solo dopo alcuni giorni. Per settimane TV e giornali sono alla disperata ricerca di foto e video che superino le maglie della censura sovietica. Sono giorni di grande emotività, di discussioni sulla sicurezza del nucleare, di paure e confusioni attorno alla nube tossica che potrebbe soffiare sopra l’Europa. C’è bisogno di connettere la narrazione a un’immagine; senza immagini non si racconta la Storia.

Thomas Garenq, un ragazzo francese di 24 anni, prende una telecamera e filma gli edifici dell’ospedale di Cattinara e gli stabilimenti della zona industriale della periferia triestina. Poi, in modo rocambolesco, millantando conoscenze in Jugoslavia, riesce a vendere il video a ABC e NBC spacciandolo per le riprese esclusive del luogo del disastro. Le agenzie gli offrono 11 mila dollari. Non fa in tempo a incassarli che il materiale nel giro di poche ore viene trasmesso dal TG2, che l’ha ricevuto dall’eurovisione, che a sua volta l’ha comprato dalle TV americane. Solo allora, guardando il telegiornale, a Trieste riconoscono finalmente l’ospedale comunale. La polizia italiana rintraccia e ferma Garenq a Roma qualche giorno più tardi.

Nel frattempo però agli spettatori americani e a milioni di italiani non era sembrato implausibile che le torri e la ciminiera dell’ospedale di Cattinara, riprese dal basso in una giornata grigia, potessero passare come le immagini della centrale di Chernobyl colpita dal più grave disastro nucleare della storia.

#1 NWO

Con il senno di poi, sarà più facile scrivere una cronistoria di questi anni: succede che alcuni avvenimenti ci passino davanti a fari spenti, frullati da decine di altre notizie apparentemente rilevanti che, sempre con il senno di poi, ci sembreranno ridicole. Lo scorso 4 febbraio, poco più di un mese fa, la Russia e la Cina aveva ratificato una “unlimited partnership”; un’alleanza totale che Reuters ha raccontato nel suo stile di agenzia:

Il presidente Xi Jinping ha ospitato il presidente Vladimir Putin venerdì, mentre le due nazioni hanno detto che la loro relazione è superiore a qualsiasi alleanza dell’era della guerra fredda e che lavoreranno insieme su spazio, cambiamento climatico, intelligenza artificiale e controllo di internet. […] La tempistica del loro annuncio è stata altamente simbolica, in un’Olimpiade ospitata dalla Cina che gli Stati Uniti hanno sottoposto a un boicottaggio diplomatico.

La tempistica ora, ai nostri occhi, sembra più legata ad altri avvenimenti. All’epoca (cinquanta giorni fa) “Mosca nega che stia progettando un’invasione dell’Ucraina”; ma le guerre, è noto, non si fanno chiedendo il permesso. Anche se potrebbe sembrare lontana dallo scenario di guerra europeo, la Cina si trova in una situazione delicata. Da una parte legata alla Russia da un’alleanza totale (a parole), dall’altra preoccupata dalla contrazione dei mercati; il governo cinese cerca di mantenere la maschera della neutralità, senza cedere a inghippi diplomatici, rifiutandosi di definire quella russa un’invasione, chiamando la NATO alle sue responsabilità, eccetera.

In questa strana area grigia, in questa nuova Zona, oggi si trova – bardato di elmetto e microfono gelato – un corrispondente di guerra cinese che risponde al nome di Lu Yuguang. Un giornalista navigato, ex ufficiale di marina nell’Esercito Popolare di Liberazione, poi stabilitosi a Mosca per decenni, dove ha sviluppato una rete di contatti nell’esercito e nei servizi di intelligence russi.

Lu Yuguang è uno dei pochi, forse l’unico?, giornalista straniero embeddatonell’esercito russo: cioè accompagnato e protetto dalle stesse forze militari che stanno avanzando sul territorio ucraino. Ad amplificare la strana Zona grigia che avvolge Lu Yuguang è il ciclo di notizie che continua a srotolare dal fronte ucraino, naturalmente sbilanciato verso Mosca (incluse fake news varie), ma non privo di qualche attenzione interessata alle tragedie delle vittime civili ucraine, “posizione” che gli ha scatenato contro il cosiddetto trollaggio nazionalista filo-putiniano, o almeno delle sue frange; probabilmente la simulazione di fuoco amico: non lo sappiamo. Grande è la confusione sotto il cielo, ma anche la mente di Lu Yuguang non scherza.

#2 ABISSI

In quasi cinque anni forse è la prima volta che nominiamo Luigi Di Maio. Cosa si può dire, di Luigi Di Maio? Un paio di settimane fa, negli studi di La7, il Ministro degli Esteri si è lanciato in una dichiarazione ardita: “Io sono animalista e penso che tra Putin e qualsiasi animale c’è un abisso, sicuramente quello atroce è lui”.

Leggerla, oltre a imbarazzarci e prefigurare le eventuali ricadute diplomatiche dell’analisi, ci ha aiutato a ricordare uno dei pilastri della comunicazione putiniana: l’animalismo stesso, di cui sembra essere un esponente più coerente.

Nel 2016 Putin, tra un pranzo con Gazprom e una cena con Rosneft, ha dichiarato che “gli scienziati che studiano la natura e la storia del mondo animale sono più importanti di tutti gli altri: si occupano di materie eterne, noi invece perseguiamo la vanità”.

(Visto che le reductio ad hitlerum in questi giorni abbondano, sarebbe un’occasione persa non ricordare qui anche gli sforzi del Terzo Reich per assicurare la tutela dei diritti degli animali. “Nel nuovo Reich non può esserci più posto per la crudeltà verso gli animali”: Adolf Hitler, 1933).

In Medusa. Storie dalla fine del mondo (per come lo conosciamo)scrivevamo:“gli animali sono stati messaggeri e promesse, nel racconto umano hanno assunto funzioni magiche e sacrificali, per colmare la nostra solitudine di specie li abbiamo trasformati in storie, leggende, metafore. Gli animali sono stati i primi intermediari tra l’uomo e le proprie origini”.

“A livello di creatività l’essere umano è forse unico e speciale; a livello di crudeltà, dobbiamo far cadere il forse. È una questione di potere e di responsabilità. Carl Safina, da statunitense, la mette giù così, con uno strano slancio: come nessun elefante piloterà mai un aereo di linea, nessun elefante lo farà mai schiantare sul World Trade Center. Respingere la minaccia di una coscienza animale ci aiuta a convivere con la nostra: a distinguerci dagli altri animali, però, la nostra irrazionalità e non il contrario. Siamo spinti dalla stravaganza e dall’invisibile”. Dal potere, dagli interessi economici, dalle nostalgie imperialiste.

- Lo scorso agosto, una coppia neozelandese ha trovato tra le radici del suo giardino una patata gigantesca: l’hanno chiamata Dug.

- Le voci sulle dimensioni di Dug hanno iniziato a rincorrersi: dopotutto Dug pesa 7,8 chilogrammi.

- Colin e Donna hanno iniziato a credere nel Guinness World Record, fermo ai 5 chilogrammi di una patata britannica ritrovata nel 2011.

- Poi è arrivata l’analisi del DNA: Dug, in realtà, è il tubero di una zucca.

- Al momento dell’invio di questa newsletter, nell’aria danzano 418,07 ppm

(parti per milione) di CO2.