DI CHIARA CERRI

Il pubblico e il privato sono due ambiti fondamentali della nostra vita sociale e psichica, che già gli antichi greci avevano individuato e che da allora sono stati oggetto di studio – in tempi moderni in particolare della sociologia e dell’antropologia. La distinzione fondamentale per lungo tempo è stata che la sfera pubblica rappresentava il regno della politica, dove gli uomini si potevano riunire per impegnarsi nel libero scambio di idee, spazio in cui la comunità in quanto tale decideva quale direzione prendere, che regole e che leggi darsi; mentre la sfera privata era un regno più piccolo, che corrispondeva allo spazio della casa e della famiglia, aperto solo a coloro a cui veniva accordato il permesso di entrare. Questo confine, però, nel corso del tempo è andato a modificarsi, facendosi oggi sempre più flessibile e ambiguo, probabilmente come mai prima d’ora.

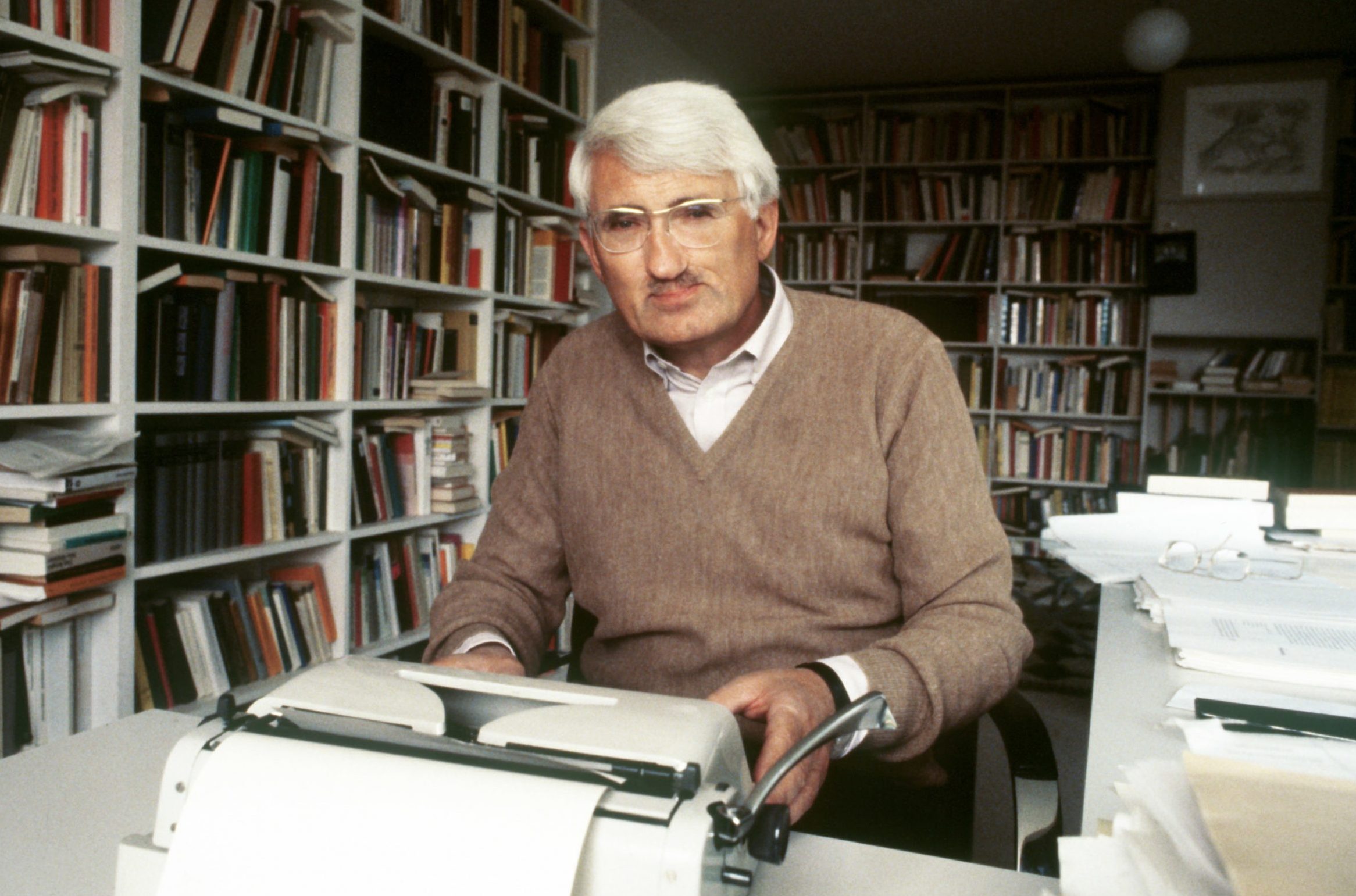

La divisione tra il pubblico e il privato è fondamentale per l’essere umano. Le società liberali dipendono dalla distinzione tra queste due sfere, dove l’obiettivo dell’azione statale sta proprio nella conservazione e il miglioramento della vita privata, luogo di azioni, sentimenti, e di quella che, potremmo genuinamente chiamare la nostra personale ricerca della felicità. Una ricca analisi della riflessione che ruota intorno a questi due ambiti la dobbiamo in particolare al sociologo tedesco Jürgen Habermas, con il suo libro Storia e critica dell’opinione pubblica uscito nel 1962. Per Habermas, l’ambito pubblico è il nucleo della democrazia, inteso come luogo dove avviene il libero scambio di idee e il dibattito. Habermas, però, sostiene anche che la sfera pubblica moderna si sia formata all’interno della sfera privata, da quella pratica di discutere la letteratura, la filosofia, l’economia nei salotti delle famiglie colte e benestanti della medio-alta borghesia.

Oggi però si sta verificando un ulteriore cambiamento, che ribalta questa visione, una trasformazione epocale che ha cambiato profondamente il nostro modo d’intendere l’intimità, con un ribaltamento radicale: invece che vivere nel privato, decidendo quali parti di noi rendere pubbliche, come accadeva prima della diffusione di Internet e in particolare dell’avvento dei social, mostriamo la nostra quotidianità in un flusso costante di foto e post, scegliendo quali parti della nostra vita mantenere private. Questa condizione esistenziale è ben riassunta dal neologismo publicy coniato da Stowe Boyd, giornalista americano, innovatore e fondatore del gruppo di ricerca Work Futures, il quale già in tempi non sospetti aveva previsto che la decade dal 2010 al 2020 sarebbe stata quella della sovranità del pubblico sul privato, quindi della pubblicità sulla privacy, sia online che offline.

Quello che si verifica sui social è una pratica di esposizione in vetrina della vita privata, in una stanza interconnessa, dove il concetto di intimità viene messo da parte per dare spazio all’istinto sempre più invadente di esibire la nostra quotidianità; postare foto che ci ritraggono in ogni momento della giornata, pensieri, opinioni. A causa di questo atteggiamento, quella a cui ci avviciniamo è una specie di onniscienza sociale dove l’altro sa, o pensa di sapere, molte cose di noi. Inevitabile che questo modo di vivere si ripercuota anche sulla natura delle nostre relazioni offline. Viviamo in vite dai confini sempre più interconnessi e sfilacciati, le cui delimitazioni richiedono una costante attività di riflessione, intenta a ridefinire continuamente quelli che sono i limiti del nostro vivere pubblico e privato, e dunque il senso della nostra intimità tra vita “reale” e virtuale.

Il problema è che stiamo smontando una divisione che ci veniva consegnata come eredità socio-antropologica, abbiamo rotto quelle pareti che ci stavano proteggendo e insieme a esse stiamo rompendo le nostre protezioni. Offriamo al prossimo i nostri gusti, pensieri, convinzioni; ed è proprio in questo contesto che in un certo senso, sta ritornando l’idea di onniscienza, dove l’onnisciente non è più una divinità che ci guarda e giudica dall’alto, ma è il prossimo, in qualche parte del mondo, dall’altro lato dello schermo a sapere tutto di noi. Mostrare continuamente la nostra vita agli altri vuol dire vivere con la percezione di essere sempre osservati, studiati, giudicati, e non da un occhio superiore, ma dagli occhi miopi dei nostri simili. Il rischio è quello di portare sulle spalle un carico emotivo elevato.

Per molto tempo abbiamo creduto che fosse Dio il potere onnisciente a cui non potevamo nascondere nulla, l’entità che dall’alto poteva leggere i nostri pensieri e giudicare le nostre azioni per decidere chi o meno fosse destinato al Paradiso. Oggi invece, sono gli altri l’entità superiore che sa tutto di noi e alla quale offriamo deliberatamente la nostra intimità; ma se il giudizio di Dio si reggeva su delle regole morali ben precise, quello dei nostri simili è un occhio giudicante che si è formato da un vissuto personale e vive di convinzioni che, normalmente, sono intrise di paure e preconcetti. Il pericolo è quello di fraintenderci l’un l’altro, cadere nella trappola del linciaggio morale, innescando guerre di opinioni che consumano sempre di più il nostro spazio privato.

Questa sovraesposizione mediatica ci ha indeboliti lentamente e ha frantumato le protezioni che ci eravamo costruiti senza nemmeno che ce ne accorgessimo. A questo punto, avendo uno spazio di espressione molto limitato e controllato, il nostro immaginario potrebbe iniziare a sentire nostalgia di poter essere libero e potrebbe manifestarsi di nuovo quel profondo desiderio di non sottomettersi alla legge del divino o del grande fratello, che tutto vede, che tutto sa, e quindi sentire desiderio di trasgredirla.

Rudolf Steiner nel 1894 scrisse La filosofia della libertà, testo nel quale venivano analizzate e illustrate le modalità che ha l’uomo di pensare e di conoscere, e di conseguenza di agire. Al di fuori di quella umana, non esiste per Steiner altra moralità. Il giusto non è qualcosa di soprannaturale messo in atto quando l’uomo segue una forza superiore, ma si compie quando egli segue se stesso realizzando la propria natura: “Noi siamo veri uomini solo in quanto siamo liberi”. Secondo Steiner, la caratteristica dell’uomo in quanto tale è dunque la possibilità di essere libero, che per lui non significa tanto non subire costrizioni ed influenze esterne, ma la capacità di determinare da sé, con quella che lui chiama “fantasia morale”, i motivi del proprio agire.

Steiner, in quello stesso testo, scrive: “Una Chiesa o un’altra comunità genera non-libertà, quando i suoi preti e i suoi maestri si fanno dominatori delle coscienze, vale a dire quando i credenti devono prendere da essi, dal confessionale, i motivi delle proprie azioni”. Se le comunità virtuali che ci osservano sono diventate delle gabbie, se la sfera pubblica è schiacciata dal pettegolezzo e quella intima è troppo ideologizzata, allora, viene da pensare che per raggiungere questa libertà, che alla fin fine è consapevolezza, potrebbe servire ricomporre quel muro che abbiamo abbattuto e rientrare gradualmente in una nostra sfera privata. Rientrare in una modalità che alleggerisca il carico a cui ci sottopone l’occhio che guarda, per poter supportare la nostra autonomia individuale, proteggendola e permettendole di manifestarsi al sicuro, in cui poter esistere anche nascosti dal controllo e dall’approvazione degli altri e dove poter creare noi stessi.