Lungo la Route 66 ai tempi del Covid19, fine maggio 2020. 3700 miglia, quelle che dividono San Francisco da New York City per riguardare l’America, leggere la pandemia di oggi alla luce delle diseguaglianze e ritrovare la malattia di sempre, il razzismo, ma anche i segnali di un nuovo risveglio

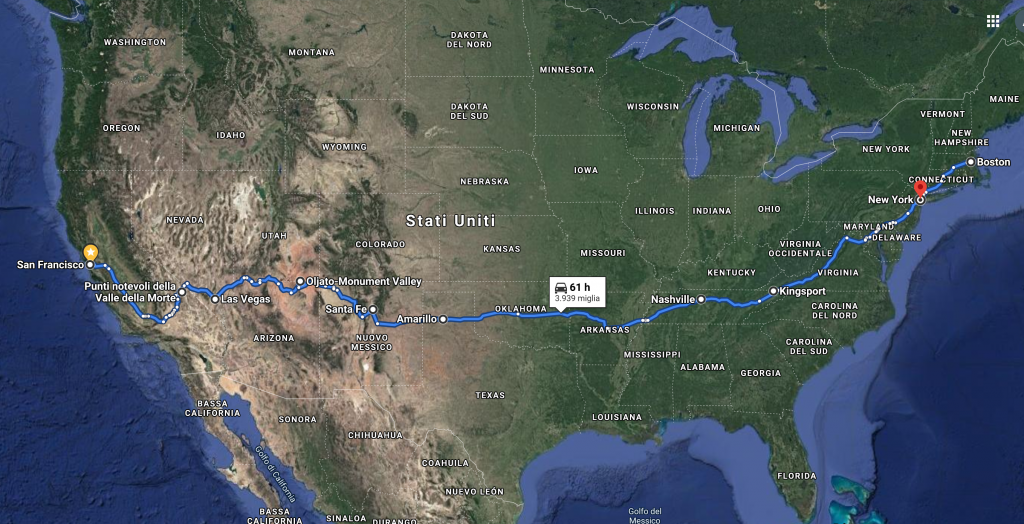

Twain, Tocqueville, Kerouac e migliaia di camionisti ogni anno. Non sono certo il primo a percorrere gli Stati Uniti coast-to-coast. Il momento storico in cui decido di farlo è invece significativo. Mi metto in auto il 24 maggio 2020 per coprire le 3700 miglia che separano San Francisco da Boston e New York City. Non esito a scegliere la Route 66, la strada che ha portato da Chicago al molo di Santa Monica a Los Angeles generazioni di cercatori di speranze, cacciatori di opportunità, rinnegati di ogni sorta, turisti.

Sono stanco e provato. Le settimane di Corona-virus lockdown hanno trasformato la California in una prigione dorata. La relativa libertà di movimento accordata grazie all’azione tempestiva del governatore Gavin Newsom, del sindaco di San Francisco London Breed e del sindaco di Los Angeles Eric Garcetti, ha permesso di mantenere attività sportive o hiking fuori e dentro le città. Mentre, nel resto degli Usa, il presidente Trump minimizza, la California ordina ai suoi cittadini di rimanere in casa (Shelter-in-place policy). Chiuse attività produttive e luoghi pubblici negli stessi giorni in cui l’Italia disponeva la “zona rossa” nazionale, questa porzione d’America è riuscita inizialmente a gestire l’emergenza. Con due aree ad altissima densità abitativa quali Los Angeles (13.8 milioni di abitanti), e San Francisco Bay Area (7.6 milioni di abitanti), la California rileva a maggio 4.600 decessi, ovvero 12 ogni centomila abitanti, contro 155 ogni centomila abitanti nello Stato di New York, 137 in New Jersey, 106 in Massachusetts, 59 in Michigan e 47 in Pennsylvania ed Illinois.

È maggio, il mese che in assoluto preferisco. La mia città, San Francisco, da settimane mostra il meglio di sé Fioriture, profumi, cielo blu, megattere in sortita nella baia grazie alla paralisi del traffico marittimo, i coyote attraversano il Golden Gate Bridge. Al contempo, la pandemia svela la devastante sperequazione economica. Inaccettabile agli occhi di un europeo, con i diseredati che si accampano nella città delle utopie hippies. È maggio e sono stanco di cliccare mappe colorate che restituiscono l’incidenza statistica di contagi, decessi, numero di tamponi, crisi economica.

Per settimane i network televisivi hanno ripetuto mantra informativi. Le pagine digitali hanno prodotto retorica virale. Gli Instagram influencer si sono riciclati in cucina. Lo show-biz ha traslocato dal red carpet ai tappeti di casa. Sullo sfondo, in America, si varca la soglia dei centodiecimila decessi per Covid-19 e trentanove milioni di disoccupati. Con buona pace dei negazionisti del riscaldamento globale, verifichiamo che sono gli umani ad emettere gas-serra. I cieli di Pechino, Londra, Milano confermano. Mentre le meduse tornano a pulsare tra i canali di Venezia, in America ci si accorge che le disuguaglianze etno-economiche e l’ingiustizia sociale radicata rendono il virus letale tra specifiche comunità di cittadini.

Tutto questo sino al 24 maggio, giorno in cui salgo in macchina e digito la prima destinazione sul navigatore: Death Valley al confine tra California e Nevada. In auto ho il computer per continuare zoom-meeting di lavoro, e inaugurare l’era post-covid, quella del lavoro nomade annunciato dai giganti della Silicon Valley. La nuova organizzazione consente di ridurre gli spazi aziendali, tagliarne radicalmente le spese, trasformare le megalopoli iconiche d’oltre Atlantico invertendo le migrazioni periferie-centri urbani. Si mormora che consenta tagli a stipendi e previdenza scaricando ancor più costi produttivi sui lavoratori.

È fine maggio 2020 e voglio vedere con i miei occhi l’America ai tempi del virus. Ancora non so che, con l’arrivo dell’estate, l’onda virale si abbatterà violentemente in Florida, Louisiana, Georgia, Oklahoma, Texas, Arizona e California del Sud. Il virus approfitta spietatamente di imprudenza, impazienza e scetticismo, regalando in agosto agli Stati Uniti il primato mondale di contagi (5 milioni) e decessi (165 mila), di cui 10 mila in California.

Las Vegas, Nevada. La strada che attraversa la Central Valley della California da nord a sud è lunga, dritta, gialla. Porterebbe a Los Angeles, ma si abbandona per puntare a est, verso le montagne e i deserti del Nevada. In mezzo, c’è una buca che scende sotto il livello del mare: la Death Valley. Il virus sarà arrivato laggiù? Questo rimugino durante le dieci ore d’auto che mi separano da quella bellezza naturale mozzafiato. Intanto, faccio due cose: rifornisco e ascolto la radio. Le due azioni diventano strumenti di monitoraggio Covid. Per il momento, California profonda e Nevada appaiono perfettamente in linea con le profilassi. La gente rifornisce con guanti. Non entri nelle stazioni di servizio senza mascherina.

Le radio FM americane richiederebbero un capitolo a parte. C’è jazz, rock, classica, Jesus e l’immancabile country music. Guidando in Usa, negli anni, mi sono accorto che indugio spesso su quest’ultima. La musica country è fatta per far chilometri. Ha canoni poetici precisi. Ci sono nostalgie per luoghi nativi lontani, per amori annegati nel whisky. Si parla di fiumi e montagne. Insomma, impari la geografia e ti accorgi che i cowboys soffrono. Poi c’è la National Public Radio (NPR): liberal, disseziona le notizie. È un’istituzione per una parte della popolazione americana. In questa fase politico-sociale, NPR è un gavitello di salvataggio per chi detesta il prodotto disponibile sugli scaffali Fox News, o peggio nei news-discount allestiti da predicatori locali e i loro microfoni aperti. In dosi omeopatiche è importate ascoltarli. Ti accorgi come viviamo in bolle contigue e separate di consumi, azioni, pensiero.

Arrivo a destinazione all’imbrunire. Il silenzio è assordante. Spazi sconfinati e maestosi. Le luci del tramonto ipnotizzano. Più di mezz’ora per vedere passare un’altra auto. Mi sono organizzato per dormire in macchina. Non voglio sfidare la disinfezione dei Motel. La strada d’accesso è sbarrata da pesanti fittoni di cemento: Finis Terrae. Non resta che guidare sino ad un centro abitato in Nevada, trovare un parcheggio, passare la notte e puntare su Las Vegas con le luci dell’alba.

Vegas è la copia perfetta di una città fantasma. Il virus ha paralizzato un intero comparto produttivo. Le giganti strutture dell’intrattenimento, dell’azzardo e del divertimento compulsivo sono una galleria di dinosauri pietrificati in un museo. Un tizio si aggira sventolando una bandiera statunitense. Parcheggi sbarrati, a fatica si trova un caffè, mi sa che è impossibile oggi sposarsi vestiti da Elvis. La radio locale discute improbabili strategie per riattivare il Black-Jack preservando il distanziamento sociale. Las Vegas, Nevada: i dinosauri spenti bruciano milioni di dollari ogni giorno. Decido di puntare verso lo Utah e andare a vedere che aria tira nella terra dei Navajo: la Monument Valley.

Ho davanti un giorno di viaggio: altra radio, altro country, altre pompe di benzina. La striscia infinita di asfalto che percorro porta a Salt Lake City, quella dei Mormoni nelle pagine di In cerca di guai di Mark Twain.

Colline e montagne sono bellissime; gli outfits della gente lungo la strada, un po’ meno. Mi accorgo di essere su un altro pianeta. Mi sento un marziano quando, in un gigantesco benzinaio, sono l’unico ad indossare una mascherina. Il traffico è intenso: altro segno di differente profilassi.

La terra dei Navajo. Lascio l’arteria principale e piego diretto verso le montagne rosse che ho visto mille volte nei film. Non posso non pensare a Paris Texas mentre mi avvicino al Grand Canyon. Ho interferenze di Ombre Rosse quando attraverso un ponte sulla voragine scavata dal fiume Colorado. Non c’è nessuno in giro. Una pompa di benzina, l’unica, ha un post-it emblematico: “Out”. Vento caldo, tutto arancione attorno, mi affido al navigatore di cui, dopo ore di guida, metto in discussione l’attendibilità. Mi ha condotto sul ciglio di uno strapiombo, lungo tornanti sterrati, stretti, ripidissimi. È l’imbrunire. Davanti, centinaia di metri di dislivello. In basso, un’immensa valle rossa. Mi assale quell’emozione che ho provato tante volte in Usa. È una roba europea: la paura degli spazi immensi della natura che da noi non abbiamo più da secoli. Scendo a passo d’uomo. Tornare indietro significherebbe finire certamente la benzina. Il cuore pulsa, sino al momento in cui vedo le luci di un’auto che procede in salita. Non sono l’unico umano! Scampato il pericolo, ringrazio il navigatore per l’esperienza unica e tiro diritto verso i Navajo. Vedo i giganteschi picchi con gli ultimi barlumi del giorno. Cerco un camp-ground per parcheggiare la macchina e dormire. C’è un custode. È ormai notte. Statura considerevole, fenotipi locali, modi gentili, indossa la mascherina. Firmo una ricevuta e mi porge il liquido disinfettante. Improvvisamente, in Navajo-Utah, mi sento tra gente di cui condivido i comportamenti. Il virus ci unisce nei destini e ci divide nelle sensibilità.

All’alba cerco disperatamente un caffè. A breve mi servirà un Wi-Fi, o un area di ricezione cellulare per connettere Zoom al mio hot-spot. Ho un meeting di lavoro. Questo giro avrò l’ufficio più bello del pianeta. Il sole illumina rapidamente i picchi giganti. Vorrei parlare con qualcuno, confrontarmi sul declino della cooperazione internazionale, discutere di global minimum wage per appiattire la curva delle ineguaglianze. C’è solo silenzio, bellezza, pace. Anche le radio sono sparite e ripiego sulla playlist del cellulare. Improvvisamente mi mancano gli allenamenti in bicicletta in California.

New Mexico. Ho fatto una lunga digressione. È ora di riagganciarmi alla Route 66 e dirigere verso Albuquerque e Santa Fe in New Mexico. Altri film ed altre serie televisive danzano tra i pensieri quando, tra Utah ed Arizona, riesco nuovamente a sintonizzarmi su NPR. Gli approfondimenti radiofonici parlano di centocinquemila decessi per Covid-19 e il virus che in questa fase si concentra nelle aree rurali dell’America profonda. Ha seguito i tragitti storici delle migrazioni nel continente. Contagi e decessi colpiscono ora i lavoratori essenziali, quelli del comparto agroalimentari che hanno continuato ad assicurare l’approvvigionamento nazionale. Il nastro d’asfalto che percorro inanella: Amarillo (Texas), Oklahoma City (Oklahoma), Fort Smith (Arkansas), Memphis e Nashville (Tennessee). Molteplici segnali indicano che la percezione dei rischi del virus è qui erroneamente attutita. Sono le zone rurali di cui parlava la radio in cui contagi e ospedalizzazioni crescono: gente entra ed esce dai luoghi pubblici senza alcuna protezione.

Guido lungo interminabili pianure coltivate, file di pale eoliche, fitti boschi e acquitrini per pesca di massa mentre NPR mi accompagna. Due notizie catalizzano l’attenzione. A NYC, nel Central Park, un ragazzo di colore fotografa uccelli. Una ragazza bianca si aggira con un cane libero da guinzaglio. Il ragazzo chiede di rispettare la legge e controllare il cane. La ragazza stizzita per l’audacia, reagisce minacciandolo di chiamare agenti di polizia e dire loro che un nero sta mettendo in pericolo la sua vita. Il ragazzo prontamente filma la scena. Con voce calma le chiede distanza. La ragazza inscena una finta aggressione al telefono. Il video diventa virale, digerito dall’imprevedibile stomaco della rete. È un pezzo da manuale di quanto vanno denunciando denunciando gli afroamericani. La giovane ha eseguito a perfezione un copione al femminile di oppressione e pregiudizio. I rischi del gioco sono elevatissimi. La giovane perde lavoro e cane, diventa il simbolo di un modus operandi, e si attira l’ira giustificata di quante lottano per l’incolumità di genere.

Verso est Il fiume di notizie scorre mentre raggiungo la verdissima Virginia. Ho passato la notte da qualche parte tra Oklahoma e Arkansas. Noto che non si parla più solo di Covid alla radio. Spira una brezza informativa nuova. Mentre attraverso colline punteggiate da case con portici coloniali, si parla della querelle Presidente-Twitter. Il colosso californiano è responsabile di aver segnalato due tweet presidenziali: sono fattualmente infondati e portatori di contenuti giudicati violenti, cosa questa vietata dalle policy aziendali. Il dibattito è sintomatico di uno dei tanti cortocircuiti dell’odierna democrazia digitale: populista, odiatrice, a-scientifica. L’asfalto taglia dritto i boschi all’altezza di Richmond e un’altra notizia ricorre in costanti aggiornamenti. È accaduto qualche cosa mentre, come un astronauta, attraversavo zone di silenzio radio: un afro-americano, George Floyd, ucciso da un agente di polizia a Minneapolis.

Il traffico, approcciando Pennsylvania e grandi centri della costa Est, aumenta esponenzialmente. Mentre raggiungo la distesa uniforme della Valle dell’Hudson, sento odore di New York City. Rimango fedele alla road-map e vado prima a Boston. Ormai attraverso Stati “blu” e NPR si riceve stabilmente. I fatti di Minneapolis sono una valanga: questa volta il video dell’arresto è di rara crudeltà. L’agente, ignorando il grido d’aiuto di Mr. Floyd, affonda il ginocchio dritto sul collo, in una presa mortale. George, reo di aver tentato l’uso di una banconota da venti dollari contraffatta, spira. Il tutto è già icona.

Per mesi l’America ha discusso di un altro ginocchio, quello di Colin Kaepernick, quarterback dei San Francisco 49rs. L’atleta, nel 2016, s’inginocchia durante l’inno nazionale pre-partita in segno di protesta contro le violenze della polizia ai danni di afro-americani. Dente per dente, ginocchio per ginocchio. Colin perde la carriera, tagliato dal mondo del football i cui milioni sono saldamente in mani bianche. Grottesco, come sovente la storia: la genuflessione è segno ancestrale di rispetto, umiltà, gerarchia.

Ormai guido fermandomi per rifornire come nei pit-stops dei Gran Premi. Sono partito monitorando un’epidemia e sto arrivando ascoltando i dettagli di un’altra infezione: razzismo. L’America è un pugile alle corde durante una serie di colpi precisi. Il cielo è plumbeo nel Nord-Est. Avverto l’Atlantico così diverso dal mio amato Pacifico. Minneapolis urla: “I can’t breathe”. Si scandisce: “No Justice, No Peace”. Si elencano i nomi di vittime recenti: Breonna Taylor, Ahmaud Arbey. Le autorità inquirenti di Minneapolis esitano a disporre arresti ed incriminazioni per gli agenti. La valanga cresce. È un’onda. Ormai sono incollato al volante e alla radio. Washington, Atlanta, New York, Los Angeles, Oakland. Manifestazioni ogni dove.

Boston, Massachusetts. Sei giorni di viaggio, 3700 miglia. Ho raggiunto i mattoni rossi e austeri di Boston, Beacon Hill, i Kennedy, Harvard e M.I.T., il vecchio derby Irlanda-Italia, “Call me Ismael”. Arrivo in Massachusetts in tempo per la diretta CNN. Le rivolte ridefiniscono le priorità. La politica in carica sceglie la sfida, invoca pugno duro ed esercito. Non ha strumenti e anima per ascoltare. Ad Est si raccolgono i cocci del Covid-19 e si sfila in cortei indossando mascherine. Le immagini sono potenti: con le icone del consumo prese d’assalto, si offre il destro alla contro-retorica. È ora di andare direttamente al cuore: New York City.

Quattro ore di macchina separano le due città. È buffo pensare a come tutto sia relativo. Dopo un coast-to-coast, il tragitto mi appare ordinario commute. Guidando da nord si entra in città attraverso il Washington Bridge. Sono nell’epicentro della pandemia: 21.436 vittime. Mi libero della macchina a noleggio. Ricordo NYC durante un “perfect storm”, paralizzata dalla neve nel 2017. Ora la città è una distesa di vetrine barricate. L’immagine dei brand del global-fashion-capitalism sigillati per arrestare l’onda riassumono le contraddizioni dei tempi. Ci si abitua al rombo degli elicotteri che puntuali arrivano per le quotidiane manifestazioni. Messaggi ricorrono sui muri dell’East Village: “Times are tough, but so are you”.

L’onda è trasversale, di tutti i colori, di tutte le età. Come in passato, le onde partono in Usa ed esondano a Est: Parigi, Londra, Berlino. Non ho idea dove conduca, ondeggio tra speranze e scetticismo. Ventenne, lessi un libro che avrebbe cambiato il mio modo di vedere il mondo: l’autobiografia di Nelson Mandela: Long Walk to Freedom. Tra le pagine magnetiche una considerazione fulminante: alla fine gli oppressori finiscono per vivere nella medesima prigione in cui recludono gli oppressi.

Intanto, sulla statua di Yoda situata davanti alla Lucas-Film a San Francisco, appare una scritta verde. Anche il Maestro Jedi si è unito alla protesta e ci dice: “Matter Black Lives Do”. Geniale!

Partito ai tempi del lockdown sanitario, giungo a destinazione in quelli delle ordinanze di coprifuoco.

Il virus ha redistribuito le carte, chiamando tutti a giocare la prossima mano.