LA MOSTRA 2019 parte da qui, dal flusso ininterrotto e in quel concetto di attraversamenti aperti, privi di una direzione stabilita se non quella soggettiva del proprio corpo e sguardo, l’équipe curatoriale del Palais de Tokyo – chiamata a dare forma alla Biennale – inserisce i suoi cinquantacinque artisti.

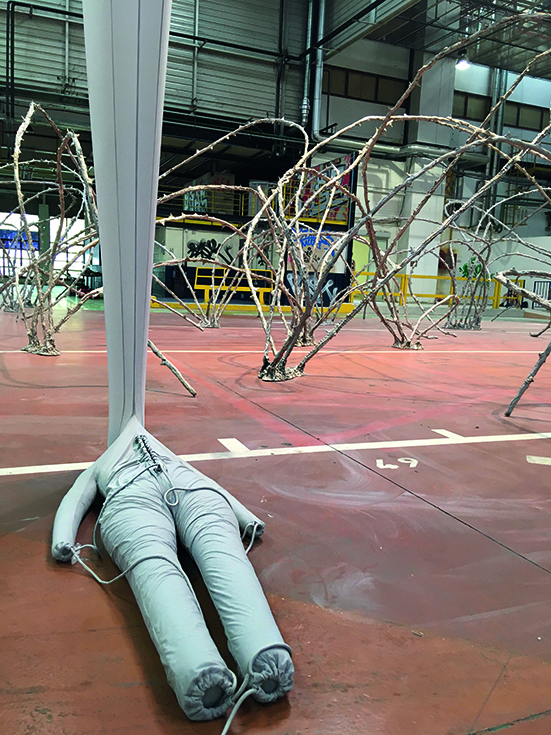

A coadiuvarli in questo compito in apparenza non facile c’è, fra gli altri, uno spazio appena riconquistato: il sito ex industriale delle fabbriche Fagor, 29mila metri quadrati che si estendono nel distretto operaio di Gerland. Un territorio del lavoro che un tempo pullulava di macchinari ed elettrodomestici e che oggi accoglie i fantasmi disturbanti partoriti dall’arte (accompagnati dalle realtà produttive del territorio, che hanno partecipato alla realizzazione delle opere).

Ghosts, appunto: l’immagine non è casuale perché nelle traiettorie fluttuanti proposte, la distanza fra ciò che è umano e ciò che non lo è si accorcia inesorabilmente. E la presenza fisica – in molte installazioni – svanisce quando addirittura non deflagra in mille pezzi. Oppure, si torna al mondo irriconoscibili, frutto di un cortocircuito inatteso e testimoniando una qualche catastrofe naturale ormai avvenuta. Il paesaggio è disfunzionale, sfilacciato, smembrato, privo di letture univoche, fuori misura e tendente allo sconfinamento continuo.

I COMMISSARI della Biennale di Lione – Daria De Beauvais, Vittoria Matarrese, Adélaïde Blanc, Claire Moulène, Yoann Gourmel, Hugo Vitrani, Matthieu Lelièvre – si sono concentrati su una cartografia del vivente, tendenzialmente anti-specista e ogni artista ha potuto cimentarsi con lo spazio, in situ, dimenticando la centralità dell’umanesimo.

L’assenza del corpo (che, quando c’è si propone come un disarticolato manichino, un soggetto migrante senza volto o un essere mummificato) e l’inafferabilità dell’aria (non solo quella dell’acqua, dunque) diventano una cifra seriale che riconduce l’attenzione alle trasformazioni della materia, alle deviazioni di una tecnologia non più controllabile, all’hybris con la quale abbiamo contaminato il mondo ospitante. L’avvio del percorso è quasi (tragicamente) favolistico: Jean Marie Appriou invita a scostare, schivando le spine, i rovi che avvolgono lo spazio dell’abbandono per scrutare oltre.

Se il francese Abraham Poincheval, dopo aver abitato in un buco di sessanta centimetri, sceglie di passeggiare al di là delle nuvole assaporando il ritmo del cielo in una astrazione salvifica, il messicano Fernando Palma Rodriguez, sempre con una prospettiva a volo d’uccello, dall’alto, mima la distruzione e lo smarrimento del nostro habitat attraverso vestiti svuotati di bambini: sono schierati sul soffitto come fossero la costellazione del cacciatore Orione e, a volte, precipitano giù.

A scendere negli inferi, nella terra di nessuno che incrocia macchine e animali è invece l’italiano Nico Vascellari con l’esplosivo Horse Power.

INDAGANDO I SIMBOLI delle case automobilistiche e le caratteristiche degli animali a cui si affidano (ne ha rintracciate quaranta che ricorrono a questo connubio selvaggio), mette in scena un deserto post apocalittico popolato di carcasse che si fondono con i motori. È una sorta di western crepuscolare nelle cui piste sterrate si aggirano rappresentanti di un bestiario stralunato, creature-simulacri che tengono insieme fantasie arcaiche e high tech.

A entrare in piena sintonia con il tema della rassegna è soprattutto la coreana Minouk Lim (nata nel 1968 a Daejeon). La sua opera alle Fagor crea un fiume artificiale di acqua calda, fluorescente, che scorre lento con i movimenti di un serpente. Simula una colata lavica e in quel viaggio sinuoso trascina con sé residui, oggetti perduti, resti ischeletriti e tracce di un passato rimosso, seppellito nell’oblio. Racconta Lim di essere partita dal cortometraggio in forma di libro di Chris Marker (Les Coréennes), scaturito da un suo viaggio nella Corea del Nord e divenuto poi una sorta di geografia di appartenenze che cuciva insieme immagini, pensieri, leggende antiche e incontri insperati. Gli stessi (incontri imprevisti) che forniscono la materia prima della bellissima installazione (al museo Mac, altra sede della Biennale) dell’artista cubana Jenny Feal che vive e lavora a Lione.

UN AMBIENTE DOMESTICO ma anche claustrofobico imbrattato di terra rossa, porte scorrevoli verso nascondigli segreti, dimore nomadi chiuse fra sbarre, divani allestiti per la foto di famiglia in cui però ogni componente è scomparso e il disegno sopperisce all’assenza: Pienso que tus versos son flores que llenan tierras y tierras è ispirato alla scoperta di un testo in versi che suo nonno, psichiatra e poeta, scrisse da uomo non libero, stretto fra la censura e il desiderio di libertà. La giovane artista Jenny Feal (è nata nel 1991) ha ripercorso quelle parole e si è interrogata sulla enigmatica frontiera che si dispiega tra la vita e la morte.

Infine, l’utopia proiettata verso un futuro work in progress del collettivo lionese Bureau des Pleurs (Dipartimento delle lacrime). A loro l’onere e l’onore di archiviare la società della sorveglianza, di stenderla proprio con le mollette tra i cassetti adibiti alla catalogazione e di farsi custodi, sulla evanescente sabbia, di ricordi e testimonianze – raccolte in cd – degli abitanti di quel quartiere dove, fino al 2015, erano in funzione le officine della Fagor.

***

In giro per la città e dintorni: Anlselm Kiefer al Couvent de la Tourette

Nel tentativo di radicarsi al territorio, la Biennale anche in questa quindicesima edizione si espande in giro per la città. Lo fa con due installazioni in spazi pubblici di Shana Moulton e Trevor Yeung (quest’ultimo sulla facciata di un grande garage); con il programma «Veduta» che connette con Lione

altri luoghi della regione Auvergne-Rhône-Alpes, integrando l’arte nella vita quotidiana degli abitanti; con la prima edizione di «Jeune création internationale (Institut d’art contemporain, Villeurbanne). Diverse poi le mostre collaterali che trasformano Lione in un museo diffuso. Al Couvent de la Tourette di Le Courbusier c’è Anselm Kiefer, mentre alla Fondation Bullukian espongono Jéremy Gobé e Andrea Mastrovito. Il suo primo lavoro, che dà il titolo alla personale, «Le monde est une invention sans futur», è un pavimento a intarsio ligneo di 110 mq, completato dall’inserimento di copertine di libri. L’opera immortala in sette episodi alcuni personaggi tratti dal cinema dei Lumière, sovrapponendoli con i protagonisti dei notiziari quotidiani. «NYsferatu -Symphony of a Century» (2017) è il suo film in rotoscoping, proiettato in loop.