Michel Leiris (1901-1990) est l’écrivain de Glossaire j’y serre mes gloses, de L’Âge d’homme et des quatre tomes autobiographiques de La Règle du jeu, règle qui est de ne rien passer sous silence. Michel Leiris est l’ethnologue africaniste qui a travaillé de 1938 à 1984 au Musée de l’homme et qui, ayant participé à la mission Dakar-Djibouti (1931-1933), en a écrit le récit, L’Afrique fantôme, ouvrage majeur.

Michel Leiris est le poète passé de Max Jacob au surréalisme, selon André Breton, puis de celui-ci à la dissidence intellectuelle que représentait la revue Documents. Elle n’a paru que de 1929 à 1931, mais, dirigée et rédigée en grande partie par Leiris, Georges Bataille et Carl Einstein, elle a été décisive dans le mouvement des idées et des arts, au même titre que La Révolution surréaliste, à laquelle Leiris avait d’abord participé. Michel Leiris est le critique qui a défendu et compris André Masson, Joan Miró, Alberto Giacometti, Pablo Picasso et, plus tard, à partir de 1965, Francis Bacon. De tous, il a été l’ami et, parfois, le modèle.

A ces définitions simultanées s’ajoutent d’autres traits nécessaires à son portrait. De par sa famille, il s’est trouvé, dès sa jeunesse, initié à Raymond Roussel et a vu, à 11 ans, le spectacle que celui-ci avait tiré de son livre Impressions d’Afrique. Il était le gendre de Daniel-Henry Kahnweiler, le galeriste essentiel du cubisme, et, l’année même de son mariage avec Louise, dite ” Zette “, en 1926, a assisté à sa première course de taureaux en compagnie de Picasso. Durant l’occupation nazie, alors que les Kahnweiler étaient cachés dans le Limousin, il a refusé de publier dans la NRF, dirigée par Drieu la Rochelle, et, en 1944, a participé à la fondation de la revue Les Temps modernes.

Dans l’après-guerre, il a participé en première ligne au mouvement en faveur de la décolonisation, a été proche d’Aimé Césaire et de Franz Fanon, a voyagé en Afrique et aux Antilles, a signé, en 1960, le Manifeste des 121 pour l’indépendance de l’Algérie. En 1970, pour avoir dénoncé les conditions de vie des travailleurs maliens en banlieue parisienne, il connut l’interpellation et la garde à vue. Lui et ” Zette ” donnèrent la collection qu’ils avaient constituée au Musée national d’art moderne et au Musée de l’homme, en 1983. En 1988, après le décès de ” Zette “, il fit d’Amnesty International, du MRAP et de la Fédération internationale des droits de l’homme ses légataires. Voici Leiris.

Paralysante timiditéSur le plan physique, c’était un homme très petit et maigre, avec un crâne immense et d’une inquiétante nudité. Il était affligé d’une paralysante timidité, pour les autres comme pour lui-même. Il était autant encombré par sa gloire dans les dernières décennies de sa vie qu’il l’avait été par ses doutes durant les premières, quand il ne savait que faire de son corps et de ses désirs. Il ne semble pas excessif de conclure de ce qui précède qu’il a été l’un des hommes les plus nécessaires et les plus lumineux du XXe siècle en France.

Qu’une exposition lui soit consacrée est donc naturel, bien que l’on imagine sans peine combien il aurait été gêné s’il avait dû assister à son ouverture. Elle se tient au Centre Pompidou-Metz, qui rappelle par là combien il est une institution précieuse, qui ne cherche pas le succès dans la facilité. Cette exposition se déroule dans l’ordre d’une biographie, alternant les parties consacrées à la littérature, aux arts, à l’ethnologie et à la politique. Tendant à l’exhaustivité, elle rassemble près de 350 peintures et sculptures, avec une densité rarement atteinte de chefs-d’œuvre.

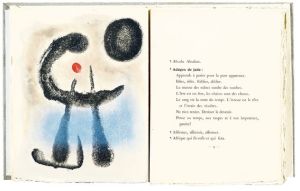

Ce n’est pas une surprise, étant donné que Picasso, Miró, Giacometti et Bacon dominent. Mais, qu’elles aient appartenu à Leiris ou soient prêtées par des musées, elles ont été choisies et disposées avec une grande élégance – sans qu’il y en ait trop et en ménageant des assonances. Entre elles, mais séparément, sont présentés une quantité considérable de documents : photographies de famille et de vacances, lettres, cartes postales, pages de journaux, rapports de police, manifestes politiques et, naturellement, livres – tous ceux de Leiris et quelques-uns de ceux que ses amis lui dédicaçaient à parution : René Char, Joyce Mansour, Claude Lévi-Strauss, entre autres.

L’un de ces volumes est une ruine prestigieuse. Quand ils devinrent amis, Leiris offrit à Bacon un exemplaire de l’édition originale de L’Afrique fantôme, celle de 1934, celle qui fut interdite par Vichy. Bacon fit plus que la lire. Il traça à l’encre, sur la page de faux-titre, un portrait de Leiris puis dépeça un peu le volume en reprenant, à l’encre et au pinceau, presque toutes les photographies contenues dans le volume. Ce n’est là qu’un exemple, tant abondent dans les vitrines les éléments significatifs, les moindres n’étant pas les manuscrits de Leiris, les uns composés par collages de petites bandes de papier, d’autres tracés en rouge.

Il faut prêter attention aux juxtapositions de ces textes et des œuvres, mis en rapport avec précision. Ainsi, dans l’espace consacré à la mission Dakar-Djibouti, il ne faut pas se contenter d’admirer la construction complexe des masques rapportés des villages bambara et dogon.

D’une part, il est rappelé avec la clarté nécessaire, et comme Leiris l’écrivit lui-même, que nombre de ces pièces ont été extorquées ou volées par les ethnologues, sous la conduite de Marcel Griaule et avec la participation – honteuse sans doute, mais active – de Leiris. D’autre part, entre deux cartels, une citation est insérée. Elle est tirée d’une lettre de Leiris à ” Zette “, datée du 7 novembre 1931 : ” Ces objets (…), quand tu les verras, ils seront à Paris, dans une caisse ou une vitrine du musée. Ils auront perdu toute leur fraîcheur et seront tombés au rang d’abjects objets de collection. ”

Voués à la contemplationPlacé dans une exposition, l’avertissement est raide. Il est logique. Leiris a vu, au cours de la mission, à quels usages sociaux et religieux les masques étaient destinés, à quelles cérémonies, à quelles danses. Posés sur un socle, derrière une vitre, ils ne sont plus que des vestiges voués à la contemplation de leur forme et à la méconnaissance de leurs fonctions.

Qu’est-ce qui fait cependant que, bien qu’elles soient enfermées dans l’apparat muséal, ces sculptures ne soient pas que d’” abjects objets de collection “ et qu’elles développent une forme de magnétisme sensible ? L’action de Leiris lui-même, sa cohérence constante. Avant d’en arriver aux Dogon, on est ainsi passé entre des Miró de 1925, elliptiques, dénudés. Les uns sont hérissés de pointes et tachés de rouge, les autres font l’éloge de la courbe et du féminin sur un fond blanc.

Près d’eux, les Giacometti les plus géométriques, ceux que Leiris a présentés dans Documents, célèbrent le corps et le sexe. Ils s’entendent immédiatement avec la statuaire africaine. Il n’y a entre eux aucune ressemblance formelle, mais une intimité poétique, celle que Leiris a ressentie et que l’on éprouve après lui. Miró et Giacometti conduisent aux Dogon et réciproquement. Beaucoup plus tard, vers la fin de l’exposition, Picasso et Bacon se trouvent mis en relation avec la passion de Leiris pour Verdi. On est d’abord interloqué. Mais il suffit de prendre le temps de regarder en écoutant pour lui donner raison, une fois de plus.

Philippe Dagen